百年党史纵贯千秋,青春华章多元璀璨。那些在革命烽火、建设热潮、改革浪潮与新时代征程中留下印记的青年故事,或许是刑场上的慷慨绝唱,是实验室里的执着攻坚,是田野间的躬身实干——他们以青春为笔,在党史长卷上书写动人篇章。为回溯百年党史中的多元青年图景,传承这份跨越时代的热血与担当,计算机与网络空间安全学院推出《百年党史“潮”青年》系列学习推送,打捞故事碎片,凝聚精神力量,让这份穿越百年的青春脉动,照亮我们当下的奋进征程。

血色湘江

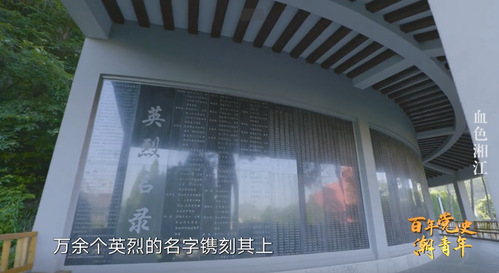

这里安放着红军先烈的遗骸,万余个英烈的名字,真实记录下了一个个在湘江战役中英勇牺牲的英灵。

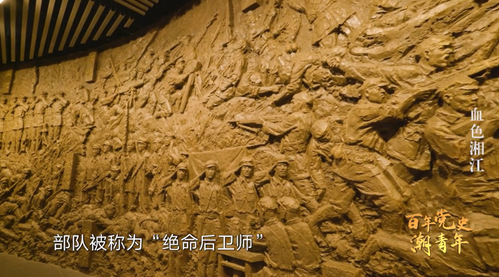

这里是位于广西兴安县的湘江战役纪念馆,迎面而来的这面巨像浮雕给人以强烈的视觉冲击,从天而降的炮弹、受惊嘶鸣的战马、前仆后继的战士和坚毅果敢的神情,让人仿佛置身于87年前那场悲壮的湘江战役。

1934年,由于党内左倾教条主义的错误领导,加上国民党军队加紧对中央革命根据地发起进攻,红军已经没有了在原地扭转战局的可能。同年10月,中共中央中革军委率中央红军主力8.6万多人从江西于都出发,踏上了战略转移的征程。部队在突破三道封锁线后进入广西。此时,国民党16个师、77个团共30万人,依托湘江天然屏障,重兵构筑起了号称铁三角的第四道封锁线,企图将中央红军消灭于湘江以东地区,红军陷入了被敌军围追堵截的危险境地。

“我们不为胜利者,即为失败者”这是朱德在周恩来发给全军电报特意加上的一句话,面对数倍于己的国民党军,从1934年11月27日至12月1日,红军在广西灌阳县、全州县和兴安县一带展开了英勇的阻击战。12月1日下午5时,红军终于渡过了湘江,粉碎了敌人的图谋,顺利实现我军的战略目标。但渡江之后,红军损失惨重,从长征出发时的8.6万人锐减至3万余人。

为了确保中共中央机关和中央红军主力渡过湘江,红5军团第34师担任后卫掩护任务,部队被称为绝命后卫师。当时34师已不足1000人,成为一支身陷重围、无法过江的孤军。面对强敌,师长陈树湘一身是胆,毫无惧色,率领全师战士奋力抵抗,与敌人鏖战四天五夜,用血肉之躯筑起了一道城墙,为红军渡过湘江赢得了宝贵时间。红34师红3军团第18团最后弹尽粮绝,大部分英勇就义,鲜血染红了滔滔江水。三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼。

湘江战役纪念碑园,坐落在兴安县城西南的狮子山上。碑园内松柏挺拔,默默地抚慰着烈士的英灵。狮子山顶的主碑高34米,三支直插蓝天的步枪造型象征着枪杆子里面出政权的真理。

碑园内安放着红军先烈的遗骸,石碑静静矗立,万余个英烈的名字镌刻其上。丘老九子、赖老石头、陈三哩子这些听起来不像名字的名字,真实记录下了一个个在湘江战役中英勇牺牲的英烈。

湘江战役是关系中央红军生死存亡的一战,是红军理想信念、强大力量的集中体现。红军将士以勇于胜利、勇于突破、勇于牺牲的英雄气概和钢铁意志,深刻诠释了什么是共产党人的初心和使命,诠释了中国共产党无坚不摧的力量源泉。

岁月不语,湘江作证。站在纪念碑园重温红色记忆,一种强烈的责任感和使命感油然而生。新时代的青年学子们应当用青春和信念,将烈士用鲜血浸染的江河建设得更加美好。

百年党史的星河中,“潮”青年的故事从未落幕。它们是烽火中的呐喊,是建设时的坚守,是改革中的突破,更是新时代的冲锋,留给我们的不仅是一段段过往,更是永不磨灭的精神火种。《百年党史“潮”青年》系列推送,带我们一次次触碰这些滚烫的故事与灵魂,在回望中积攒向未来的底气。让我们将这份多元的青春力量融入血脉,化作新时代逐梦的铿锵步履。本期内容到此结束,下期推送,让我们继续解锁党史中的青年密码。

注:本文内容摘自《百年党史“潮”青年》

文中所用图片来源于网络