历史刻印着血与火的灼痛,记录着一个民族最深重的苦难。从台湾到北平,从山东到东北,军国主义的铁蹄步步紧逼,亡华之心昭然若揭。它不是遥远的故事,而是我们来路上无法磨灭的坐标。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,计算机与网络空间安全学院推出《正义之战》微纪录片系列学习推送,让我们一同回望,在历史的镜鉴中,汲取沉痛而清醒的力量。

《正义之战》系列微纪录片第十集:华北战役

1931年九一八事变后,日本军国主义以闪电之势侵占中国东北,炮制伪满洲国,将东北变为其殖民统治的 “后方基地” 与进一步侵华的 “桥头堡”。但日本的野心从未局限于关外 —— 遵循1927年东方会议确立的“惟欲征服支那,必先征服满蒙;如欲征服世界,必先征服支那”的侵略纲领,华北地区因其扼守中原腹地、坐拥丰富煤铁资源、掌控南北交通枢纽的战略价值,成为日本实现 “大陆政策” 下一步的核心目标,华北事变的阴云自此笼罩中华大地。

1933年,日本关东军为打通侵入华北的通道,悍然向长城沿线发起进攻,兵锋直逼北平、天津。彼时推行“攘外必先安内”政策的国民政府,不愿与日军正面抗衡,最终于5月与日本签订《塘沽协定》。这份丧权辱国的协定,不仅变相承认了日本对东北的占领,更将冀东22县划为 “非武装区”,规定中国军队不得在此驻扎 —— 这道“禁令”实则为日本势力渗透华北撕开了第一道缺口,华北的主权完整首次遭到系统性破坏。

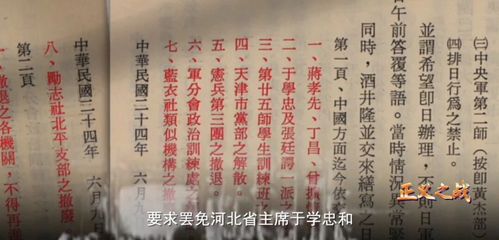

1935年,日本加快了蚕食华北的“步伐”,以制造事端为借口,通过政治胁迫与军事威慑双管齐下,逼迫国民政府步步退让。同年6月,日本以“张北事件”(中国军队检查日本特务机关人员)为导火索,迫使国民政府代表秦德纯与日本关东军代表土肥原贤二签订《秦土协定》,规定中国撤走察哈尔省境内的所有驻军与党政机关,察哈尔省的军事、行政主权几乎丧失殆尽;仅一个月后,日本又以“河北事件”(抗日团体活动)为契机,向国民政府提出取缔华北抗日力量、撤走河北驻军等苛刻要求,最终由国民政府军事委员会北平分会委员长何应钦与日本华北驻屯军司令官梅津美治郎达成“何梅协定”。这两份协定的签订,使华北地区陷入“政军真空”,为日本后续的分裂活动扫清了障碍。

在攫取军事、行政特权后,日本转而推行“华北自治”的分裂策略,企图将华北五省(河北、山东、山西、察哈尔、绥远)从中国版图中剥离,建立受其操控的傀儡政权。1935年11月,在日本的直接策动下,汉奸殷汝耕在通州公然宣布成立“冀东防共自治政府”,脱离国民政府管辖,成为日本统治华北的“傀儡工具”;与此同时,日本还不断煽动华北地方势力 “自治”,甚至提出建立“华北五省自治联合体”,一时间华北局势岌岌可危,“华北之大,已安放不下一张平静的书桌”,成为当时民族危机最沉痛的写照。

“华北事变不是孤立的侵略行为,而是日本军国主义从‘占领满蒙’到‘征服全中国’的关键过渡。它以‘军事威胁+政治诱迫’的方式,逐步瓦解中国在华北的统治根基,本质是日本‘分而治之’侵华策略的深化,为全面侵华战争完成了战略布局。” 北京大学历史系教授徐勇在研究中这样指出,日本通过华北事变,不仅实际控制了华北的铁路、矿山、海关等经济命脉,更将华北打造成了进攻中原的 “前沿阵地”,全面侵华的序幕已悄然拉开。

华北事变的爆发,将中国的民族危机推向了空前严重的顶点。一方面,日本通过一系列不平等协定与分裂活动,使华北沦为“准殖民地”,国家主权被肆意践踏;另一方面,空前的危机也彻底唤醒了中国人民的抗日意识——1935年12月9日,北平数千名学生冲破军警阻拦,高呼“停止内战,一致抗日”的口号举行游行,“一二・九运动” 迅速席卷全国,掀起了全民族抗日救亡运动的新高潮。与此同时,华北事变也迫使国民政府的对日政策出现微妙调整,国共两党围绕“抗日”的接触逐渐增多,为日后第二次国共合作与全民族抗战的爆发,奠定了重要的社会基础与政治前提。

作为日本全面侵华战争的“前奏”,华北事变永远铭刻在中国人民反抗外来侵略的历史记忆中。它既是日本军国主义野心膨胀的铁证,也见证了中国人民在民族危亡时刻的觉醒与抗争,更成为警示后世 “铭记历史、警惕战争” 的重要镜鉴。

历史的书页翻过,但屈辱与抗争的印记,早已融入民族的血脉。本系列每周将推出三篇“勿忘家国之殇,矢志中华富强”系列学习推送,一起从历史的深处汲取力量,肩负起时代的重任,在复兴的征程上,砥砺前行,共创辉煌。以上为本期学习内容,敬请期待下期推送。

注:本文内容摘自《正义之战》