历史刻印着血与火的灼痛,记录着一个民族最深重的苦难。从台湾到北平,从山东到东北,军国主义的铁蹄步步紧逼,亡华之心昭然若揭。它不是遥远的故事,而是我们来路上无法磨灭的坐标。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,计算机与网络空间安全学院推出《正义之战》微纪录片系列学习推送,让我们一同回望,在历史的镜鉴中,汲取沉痛而清醒的力量。

《正义之战》系列微纪录片第七集:长城抗战

1933年1月10日,日军发动对山海关的进攻,驻守山海关的东北军步兵第9旅 626团进行了英勇顽强的抵抗。中国陆军2000 人的兵力与优势装备的日军3000 余人激战三天,守军官兵伤亡过半,被迫于1月3日下午退出山海关。日军攻占有 “天下第一关” 之称的山海关后,为其向周围战略要地进攻提供了便利,山海关之战,拉开了长城抗战的序幕。

1933年2月23日,日军第六师团、第八师团、混成第十四旅团等部及伪军数万人,在飞机、坦克的支援下,分三路向热河省会承德发动总攻。热河中国守军虽有第四、第五、第六军团等8万余人,但其中半数以上尚未到达指定位置,各部只能仓促应战。地方军阀汤玉麟担任热河省政府主席5年之久,横征暴敛,鱼肉百姓,军队中官长腐败,士气低落。因此战事开始后,除少数部队顽强抵抗外,大部分守军或稍作抵抗甚至不战即退,各地城镇相继陷落。汤玉麟把搜刮来的民脂民膏运往天津租界,并于3月4日逃离承德。当天中午,日军一支仅100多人的先头部队兵不血刃占领承德。

日军占领承德后,随即以8万人的日军和数万人伪军分头向长城各口推进。驻守长城的中国军队,包括原属冯玉祥的西北军、原属张学良的东北军及蒋介石嫡系的国民党中央军,共13个军约25万人,在全国抗日浪潮推动下奋起抵抗,展开了长城抗战。

从1933年3月5日起,中国军队在长城的冷口、界岭口、喜峰口、古北口、长城主要关口,与日军展开激烈的争夺,英勇抗击疯狂进攻的日本侵略军。3月9日下午,第二十九军军长宋哲元率领先头部队赶到喜峰口,与撤退至此的第五十三军余部稳住了战局。3月11日晚,第二十九军采取迂回夜袭的战术,消灭进犯喜峰口的日军。第二十九军命令旅长赵登禹、佟泽光带兵袭击日军东西两侧阵地,王志邦旅长则担任正面防御,待左右两路打响后从正面出击。第二十九军官兵以勇武无敌的气概手持大刀拼死肉搏,此战毙伤日军六七百人,日军被迫暂时停止了对喜峰口的攻击。

日军在喜峰口受挫后,急调第八师团步兵第四旅团和骑兵第三旅团一部,在部分伪军的配合下,向罗文峪发动进攻3月17 日,日军大举进攻罗文峪,中国守军依托高层碉楼顽强抵抗,在日军接近时,抽出大刀跃出阵地与敌肉搏,将其击退。罗文峪之战,中国军队共砍死砍伤日军逾千人,破坏日军火炮18门,缴获日军41辆装甲车、6 挺机枪等装备。喜峰口、罗文峪等战役胜利的消息传出,举国欢庆。年仅23岁的战地记者麦新目睹了大刀队战斗的英姿,由此创作了风靡中华大地的抗战歌曲《大刀进行曲》。

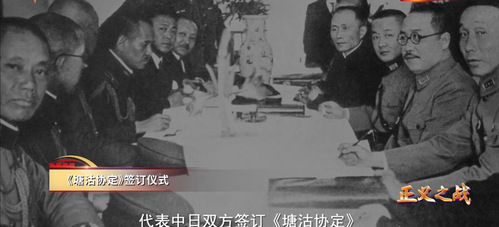

1933年3月底以后,长城抗战的形势开始逆转。3月27日,日军决定越过长城线向关内地区进攻。4月1日日军占领石门寨,4月11日冷口陷落,4月17日日军占领滦东地区后撤回长城一线。4月20日,日军向南天门发动进攻,中国守军第十七军所属三个师轮番上阵抵抗,与日军血战八昼夜后奉命转移,南天门被日军占领。5月上旬,日军再次越过长城,其先头部队已进至顺义、三河附近,逼近通县、香河,对北平形成三面包围之势。国民政府与日本关东军副参谋长冈村宁次代表中日双方签订《塘沽协定》,规定中国军队一律迅速撤至延庆、昌平、高丽营一线,并将长城以南冀东22县定为中国不得驻军的非武装地带。

长城抗战是“九一八” 事变后,中国军队在华北进行的第一次较大规模抗击日本侵略的战役。在长城抗战中,广大爱国官兵奋勇苦战80余天,以牺牲近2万人的代价,给骄横一时的日军以沉重打击,鼓舞了全国民众的抗战热情和信心。然而,长城抗战的失利以及《塘沽协定》的签订,也使国人更加看清了国民党政府对日妥协退让的本质,激起了全国各阶层爱国人士更强烈的愤慨,推动了全国抗日救亡运动的进一步发展。

历史的书页翻过,但屈辱与抗争的印记,早已融入民族的血脉。本系列每周将推出三篇“勿忘家国之殇,矢志中华富强”系列学习推送,一起从历史的深处汲取力量,肩负起时代的重任,在复兴的征程上,砥砺前行,共创辉煌。以上为本期学习内容,敬请期待下期推送。

注:本文内容摘自《正义之战》