百年党史纵贯千秋,青春华章多元璀璨。那些在革命烽火、建设热潮、改革浪潮与新时代征程中留下印记的青年故事,或许是刑场上的慷慨绝唱,是实验室里的执着攻坚,是田野间的躬身实干——他们以青春为笔,在党史长卷上书写动人篇章。为回溯百年党史中的多元青年图景,传承这份跨越时代的热血与担当,计算机与网络空间安全学院推出《百年党史“潮”青年》系列学习推送,打捞故事碎片,凝聚精神力量,让这份穿越百年的青春脉动,照亮我们当下的奋进征程。

伟人故里韶山

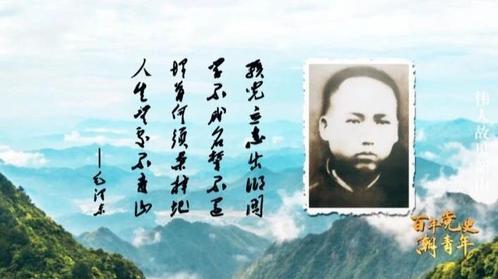

“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”这年毛泽东17岁,他决心告别父母,走出韶山冲继续求学,以便练就救国救民的本领。在做出这个事情之前,他的足迹所及还主要在韶山冲和外婆家唐家圫。

韶山的名字起源于一个美丽的传说,五千年前,舜帝南下巡视来到湘江流域,在一座山上他叫人演奏起动听的“韶乐”,竟引来凤凰起舞。后来,人们就把这座山叫做韶山,被它环抱的一块狭长的谷地便是韶山冲。1893年12月26日,毛泽东就在韶山冲的这幢农舍里诞生。毛泽东出生时,这里的现实环境和旧中国其他贫穷且闭塞的乡村没有什么两样。父亲毛顺生克勤克俭,母亲文素勤纯朴善良,极富同情心,灾荒年月经常送米给讨荒的人。母亲的言传身教使毛泽东从小就同情贫弱,乐于助人。“六年孔夫子”开启了毛泽东的求学路,也正是因为求学读书打开了青年毛泽东观察社会了解世界的视窗。在10多岁时,他就发出了令人惊讶的“天问”——这些小说为什么没有种田的农民?所有的人物都是武将、文官、书生,从来没有一个农民做主人公。

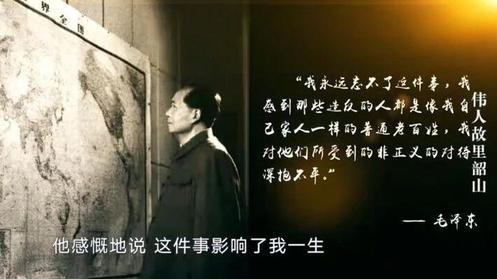

后来,社会发生的许多事件叩击了他的心灵。1910年4月,正值荒年粮价飞涨,长沙发生饥民暴动,善良的老百姓无辜被杀,这使得毛泽东很痛心。他开始感觉到,中国不能再守着老样子不变了。几十年后,他感慨地说:“这件事影响了我的一生。”这期间,他读到一本《盛世危言》的书,书里讲社会要改良。毛泽东非常喜欢,他完全被书里所描绘的变革前景和作者爱国热情所感染了。1910年的春天,17岁的毛泽东离开韶山冲,走向外面更广阔的世界,开始了他对人生、对理想、对信仰的执着追求。这,就是毛泽东的17岁,你我的17岁呢?

“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。”1959年6月毛泽东回到韶山,他目睹故乡的巨变,抚今追昔,豪情满怀,写下了中外著名的诗篇《七律到韶山》。这其并不是他17岁离开家之后第一次回到韶山。第一次回乡是在1921年的春节,这次回家他对弟弟毛泽民殷切嘱托,“国乱民不安生,要舍家卫国,走出去干点事。”此后,为了革命事业,毛泽东的6位亲人先后牺牲,可以说是一人引路,满门忠烈。

1925年2月,毛泽东带着夫人杨开慧来到韶山。这年6月,毛泽东在自家阁楼上主持了钟志申、庞叔侃等人的入党仪式,成立了中共韶山支部,由毛福轩任支部书记。这是毛泽东在农村中创建的第一个党的基层组织。支部最早的五位成员都先后为革命献出了自己的生命,这五人被称为“韶山五杰”。毛泽东及其家人深厚的的家国情怀和“韶山五杰”的热血忠诚感动了一批又一批前来韶山参观的人们。

2011年3月,习近平同志来到韶山,强调要把这些革命传统资源作为开展爱国主义和党性教育的深入教材。党的十八大以来,习近平总书记多次引用毛泽东的诗词,激励全党全军全国各族人民不忘初心,奋勇前进。今天的韶山,前来瞻仰的人们络绎不绝,他们都是怀揣着对伟人、对革命先辈们无比敬仰的心情来到这里,只为更真切地感受到那份真挚的家国情怀和那股不怕牺牲的革命精神。在中国特色社会主义时代,如何理解和把握“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”的深刻内涵,如何传承革命先辈们心忧天下的家国情怀和不怕牺牲的革命精神,值得我们每个青年人认真地思考。

百年党史的星河中,“潮”青年的故事从未落幕。它们是烽火中的呐喊,是建设时的坚守,是改革中的突破,更是新时代的冲锋,留给我们的不仅是一段段过往,更是永不磨灭的精神火种。《百年党史“潮”青年》系列推送,带我们一次次触碰这些滚烫的故事与灵魂,在回望中积攒向未来的底气。让我们将这份多元的青春力量融入血脉,化作新时代逐梦的铿锵步履。本期内容到此结束,下期推送,让我们继续解锁党史中的青年密码。

注:本文内容摘自《百年党史“潮”青年》