天地英雄气,千秋贯长虹。八十载岁月流转,那些在反法西斯战场上挺身而出的英雄儿女,从未远去——他们或许是枪膛里迸发的怒火,是战壕中紧握的拳头,是绝境里不屈的呐喊,用血肉之躯筑起抵御侵略的铜墙铁壁,以赤诚之心点亮人类文明的希望之光。为铭记那段山河不屈的抗争史,传承英雄们熔铸于烽火中的浩然正气,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,计算机与网络空间安全学院推出《天地英雄气》系列学习推送,重温英雄壮举,感悟精神力量,让这份穿越时空的担当与勇毅,指引我们在新时代的征程上,不忘来路,奋勇向前。

《天地英雄气》第四集:大刀歌起忆英豪

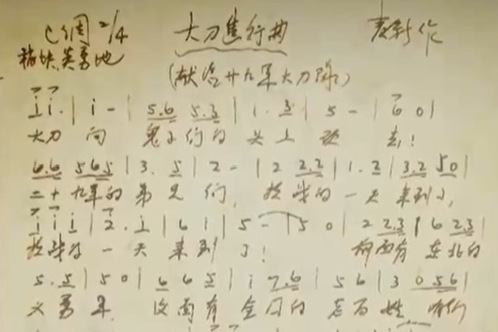

《大刀进行曲》这首歌诞生在民族危亡的关头。近乎呐喊的歌词,唤起了万千人民抵抗外侮、保家卫国的决心和勇气。它歌颂的是国民革命军第二十九军大刀队。一九三三年的喜峰口大捷,让大刀队威名远扬。这场胜利也让国人记住了一位抗日英雄的名字,赵登禹。

一九三三年初,已经占领东三省的日军直扑长城一线,驻守长城的中国军队奋起抵抗,打响了著名的长城抗战。第二十九军一零九旅旅长赵登禹被任命为喜峰口作战的前线总指挥。喜峰口是关内和关外的一个重要通道,也是作战必须取得的一个节点。三月九日,赵登禹率部到达时,敌人已经占领了喜峰口附近多处高地,居高临下对中国守军实施火力压制。他迅速组织抵抗,为民族和国家的生存奋勇拼搏。

参加过喜峰口作战的中共地下党员郭家芳曾这样记录这场战斗:赵旅长赤膊裹创,身先士卒,军威大振。全旅官兵无视敌人扫射,冒死攀登。夕阳似火,山石赤红,血满长城之窟九。九十二年前的那个黄昏,这里回荡着震天的厮杀声,这些敌楼与垛口曾被鲜血染红。在这场战斗中,赵登禹腿部负伤。他当时表示,这点小伤不算什么,小伤是小纪念,大伤牺牲才是大纪念,所以不必在意。

此后双方展开了激烈的拉锯战。中国守军的主要武器是大刀和步枪,难以对抗日军的飞机大炮,伤亡惨重。赵登禹将军决定扬长避短,对敌人后方发动绕功作战,利用夜袭。夜袭的时间定在三月十一日,农历二月十六。那一夜北风呼啸,雪片纷飞,战士们背着大刀沿着封冻的河面疾行。一场奇袭就此开始。这次战斗,上千名日寇在睡梦中成为了大刀队的刀下鬼。捷报传回,举国欢腾。经过喜峰口战役等抗敌御侮的烽火洗礼,长城不再仅是军事防御工事,更成为中华民族坚韧不屈精神的重要象征。

七七事变后,日军向华北大量增兵,北平的气氛愈加紧张。百忙之中,赵登禹仍回到了北平的家中,先去见了自己的母亲。每次外出作战,走或回,他都第一个通知到他的母亲。而他的母亲总是说,儿啊,中国需要你这样的军人,你去吧。每一次出征前的告别都被视作诀别。这是军人儿子与深明大义的母亲之间的默契。带着慈母的嘱托,赵登禹立即回到部队,去面对一场实力悬殊的战斗。

一九三七年七月二十六日,南苑告急,赵登禹奉命率部回防。他面临的难题是在平原地区与拥有坦克等重火力的日军对抗。七月二十七日,从黄村向南苑机动的日军在团河行宫遭到阻击。这是赵登禹依据纵深防御原则建立的阻击阵地。团河之战给日军造成了巨大的伤亡,但凭借优势兵力,日军仍然突破了团河,并在第二天发起了对南苑的进攻。这一次日军加强了空中轰炸,赵登禹率部拼死抗击,坚守南苑兵营。

日本发行的《大陆战事》中对七月二十八日的南苑战斗有这样的记载:在这里守卫的是中国名将赵登禹,白刃战到处发生,我方死伤数量不断增加,这是一场白日下的噩梦。成为敌人的噩梦,这是对一位军人最高的褒扬。

那场激战从清晨一直持续到午后。在敌人对南苑兵营进行持续轰炸后,这里变成了一片焦土。赵登禹接到命令撤退。然而,当他的车队行进至天罗庄附近时,不幸遭到日军伏击。他没有后退,而是准备向前冲,直扑敌人的机枪阵地。赵登禹率领轿车及两辆满载士兵的卡车冲向机枪阵地,他计划以速度优势冲进敌阵,展开肉搏。但不幸的是,车辆被马匹的尸体挡住,停在了机枪阵地的前面。战斗结束后,日军检查这辆满布弹痕的轿车,发现车内一人前额及胸部中弹身亡,但仍端然正坐,表情自若。经过辨认,正是赵登禹本人。

昔日英雄血染的土地,今天已成为车水马龙的繁华街市。这一切正是那些捐躯报国的英雄们梦寐以求的景象。

那段硝烟弥漫的岁月里,反法西斯英雄们的呐喊从未消散。他们用勇气击碎黑暗,用热血守护正义,留给我们的不仅是胜利的荣光,更是穿透时空的精神火炬。《天地英雄气》系列学习推送,带我们一次次走近那些闪耀的名字与故事,在回望中汲取前行的力量,让这份英雄气融入血脉,化作新时代奋进的脚步。本期内容到此结束,下期推送,让我们再续英雄传奇。

注:本文内容摘自《天地英雄气》