天地英雄气,千秋贯长虹。八十载岁月流转,那些在反法西斯战场上挺身而出的英雄儿女,从未远去——他们或许是枪膛里迸发的怒火,是战壕中紧握的拳头,是绝境里不屈的呐喊,用血肉之躯筑起抵御侵略的铜墙铁壁,以赤诚之心点亮人类文明的希望之光。为铭记那段山河不屈的抗争史,传承英雄们熔铸于烽火中的浩然正气,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,计算机与网络空间安全学院推出《天地英雄气》系列学习推送,重温英雄壮举,感悟精神力量,让这份穿越时空的担当与勇毅,指引我们在新时代的征程上,不忘来路,奋勇向前。

《天地英雄气》第一集:头颅可断志不磨

山河春暖,家国清明。当又一季繁花盛开在曾浸染鲜血的大地,那是他们如愿以偿的笑容。在这个缅怀与铭记的时节,回望八十年前那场伟大的胜利,正是那些定格在硝烟中的身影,托举着民族的重生。天地英雄气,千秋尚凛然。英雄的故事被代代称颂,英雄的精神熠熠生辉。

每年正月十五,抚松县的村民们都会制作面灯。“正月里来正月正,正月十五蒸面灯,大灯送给杨靖宇,小灯送给抗联兵”,这是流传在当地的歌谣。马继志第一次给抗联兵送灯,人群中鲜有人知,他正是抗日英雄杨靖宇的后人。

杨靖宇原名马尚德,1905年生于河南省确山县。九一八事变后,党组织安排他组建和领导东北抗日武装。从此,白山黑水间、林海雪原上,便有了这位英雄的传奇身影。

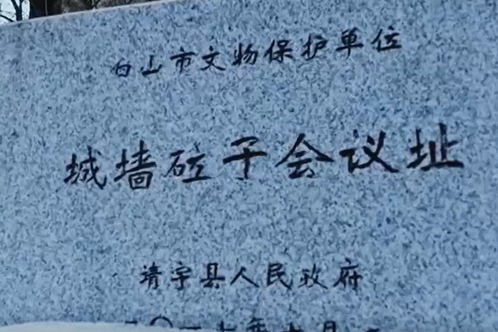

当地人称这个地方为 “城墙砬子”,每天下午两点,阳光会将这座小山映照得光辉夺目。1934年2月,杨靖宇当年领导的队伍与其他16支抗日队伍就在这里会合,东北抗日联合军总指挥部随之在此成立,杨靖宇担任总指挥。他随身带着一支口琴,时常吹响。在寒冷与黑暗中,在这片沦陷的土地上,杨靖宇和战友们燃起了熊熊的抗争之火。

如今的梅集铁路,已成为人们欣赏风光、感怀历史的观光线。八十多年前,日本侵略者为实现其政治野心和经济掠夺,修建了这条铁路,原计划两年建成。杨靖宇得知敌人的计划后,决心摧毁这条铁路。老岭隧道全长约四千米,是梅集铁路的咽喉所在。1938年3月13日,在杨靖宇的指挥下,东北抗联第一路军对老岭隧道发动奇袭,不仅毙伤大量敌人、缴获大批物资,更成功解救了一千七百多名中国劳工。

杨靖宇带领战士们爬冰卧雪、浴血奋战,他率领抗日战士先后发动两次西征,兵临辽河畔,进逼沈阳城。抗联的斗争让日军恐慌不已。为阻断老百姓对抗联的支援,敌人施行所谓 “集团部落” 手段:强迫老百姓离开自己的房子,赶到一起居住,这个地方四周围着高墙,上面设有铁丝网,下面挖有深沟,四个角还有日伪警察站岗,老百姓不能随便进出。与此同时,日军派出精锐部队疯狂 “绞杀” 杨靖宇的部队,杨靖宇身边的最后两位警卫员也在作战中壮烈牺牲。敌人从两位警卫员的口袋中搜出了口琴、钢笔,特别是杨靖宇的印章,立刻断定杨靖宇就在周围,于是缩小了包围圈。

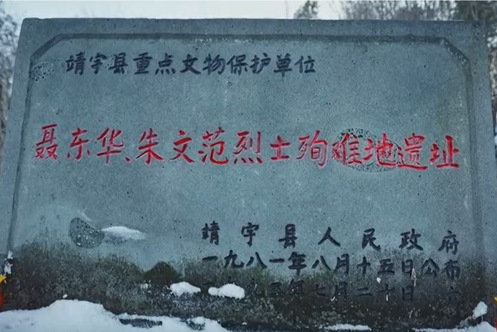

1940年2月23日,农历正月十六,只身一人与敌人周旋5个昼夜的杨靖宇被敌人包围了。这是马继志最不愿触碰却又无数次想象的时刻。杨靖宇手持双枪,孤军奋战,直到胸腔被子弹击中,英雄轰然倒下。这一天,35岁的杨靖宇英勇殉国。日寇残暴地割下他的头颅并解剖了他的遗体,发现他的胃里没有一粒粮食,只有未消化的树皮、棉絮和枯草。

杨靖宇的事迹让追捕过他的伪通化省警务厅长岸谷隆一郎大为震撼,他曾写道:“中国拥有像杨靖宇这样的铁血军人,一定不会亡国。” 这张照片,是英雄给家人留下的唯一影像,当年他21岁,正在开封求学。

口琴声声,是“头颅可断腹可剖”的信念,是“烈心热气难消志不磨”的英勇。他的鲜血染在白山黑水中,他的志向正被千千万万后来人铸造成今天的伟大中国。

那段硝烟弥漫的岁月里,反法西斯英雄们的呐喊从未消散。他们用勇气击碎黑暗,用热血守护正义,留给我们的不仅是胜利的荣光,更是穿透时空的精神火炬。《天地英雄气》系列学习推送,带我们一次次走近那些闪耀的名字与故事,在回望中汲取前行的力量,让这份英雄气融入血脉,化作新时代奋进的脚步。本期内容到此结束,下期推送,让我们再续英雄传奇。

注:本文内容摘自《天地英雄气》